診査・検査

インプラントに必要な検査(レントゲン・CT・歯周病・噛み合わせの検査等)を行い、インプラントが可能かどうか診断します。その後シムプラントと呼ばれるアプリで模型とCTをコンピュータ上でマッチングさせ、治療計画を立てます。

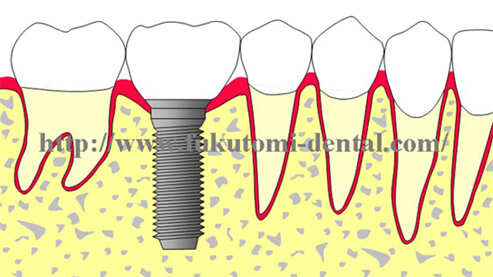

失ってしまった自分の歯の代わりに、人工の歯根を顎の骨に埋め込み、その上に人工の歯を作製して噛み合わせを回復する治療法です。固定性であるため義歯みたいにガタついたりせず、自分の歯のように噛めるようになります。

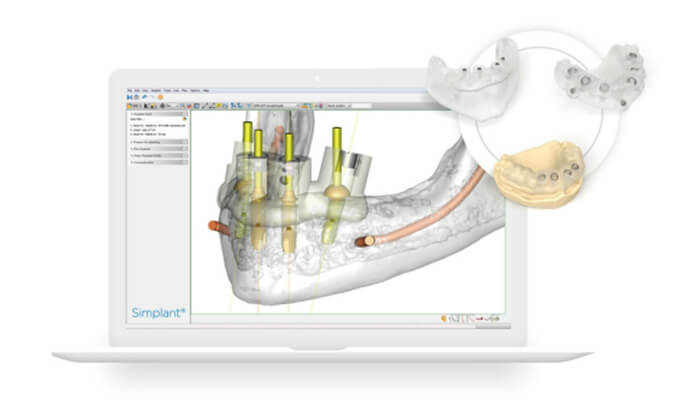

インプラントに必要な検査(レントゲン・CT・歯周病・噛み合わせの検査等)を行い、インプラントが可能かどうか診断します。その後シムプラントと呼ばれるアプリで模型とCTをコンピュータ上でマッチングさせ、治療計画を立てます。

シムプラントと呼ばれるい術前シュミレーションソフトで模型とCTをコンピュータ上でマッチングさせ、3次元的治療計画を立てます。このことによりX線撮影ではわからなかった様々なリスクを事前に把握し、より安全性を高めた手術を行うことができます。

シムプラントでシュミレーションした通りの位置にインプラントを埋入するためにシムプラントガイドを発注いたします。シムプラントガイドはコンピューターテクノロジーのCAD・CAMにより作成され、ガイドの設置したホールがインプラントの埋入を正確にナビゲーションされます。

局部麻酔後、歯の根に相当する部分(フィクスチャー)を顎の骨に埋入します。手術時間は本数にも異なりますが20分~60分程度です。

骨とインプラントがしっかり結合されるまで2~3ヶ月設けます。期間は骨の質になどにより個人差があります。この間に必要に応じて仮歯を入れることもあります。

インプラントの上部構造を装着し型をとります。後日(7日~10日後)来院して頂き、人工の歯を装着して完成です。

以下項目をクリックすると、該当箇所へ移動します。