治療

AHIが20以上では、CPAP(Continuous posi-tive airway pressure)が標準的治療とされ、CPAPはマスクを介して持続的に空気を送ることで、狭くなっている気道を広げる治療法です。

睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome)とは、睡眠中に無呼吸を繰り返すことで、様々な合併症を起こす病気です。SASには、閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)と中枢性睡眠時無呼吸症候群(CSAS)がありますが、歯科で対応するのはOSASがメインなのでOSASについて解説いたします。

成人では高血圧、脳卒中、心筋梗塞などを引き起こす危険性が約3~4倍高くなり、特に、AHI 30以上の重症例では心血管系疾患発症の危険性が約5倍にもなります。

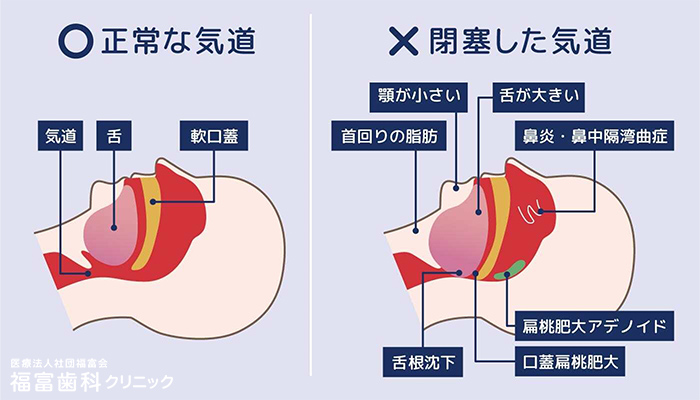

原因は空気の通り道である上気道が狭くなることです。首まわりの脂肪が多いと上気道は狭くなりやすく、肥満はSASと深く関係しています。扁桃肥大、舌が大きいことや、鼻炎・鼻中隔弯曲といった鼻の病気も原因となります。

顎が後退していたり、小さいことも原因となり、矯正治療が必要な場合もあります。こういったケースでは、子供の成長期の矯正治療が重要に

なります。

SASが疑われる場合は、携帯型装置による簡易検査や睡眠ポリグラフ検査(PSG)にて睡眠中の呼吸状態を評価します。

PSGにて、1時間あたりの無呼吸と低呼吸を合わせた回数である無呼吸低呼吸指数(AHI)が5以上であり、かつ症状(いびき、夜間頻尿、日中の眠気や起床時の頭痛など)を伴う場合にSASと診断します。その重症度はAHI 5~15を軽症、15~30を中等症、30以上を重症として診断していきます。

その有病率は、「AHI≧5+昼間の過度の眠気」と定義すると、男性で5%前後、女性で2~3%前後とする報告が多いです。

この病気は大人のものと思われがちですが、小児の有病率は1~3%と言われています。軽いいびきであれば問題ありませんが、激しいいびきや呼吸が苦しそうなら、睡眠時無呼吸症候群の可能性があります。

AHIが20以上では、CPAP(Continuous posi-tive airway pressure)が標準的治療とされ、CPAPはマスクを介して持続的に空気を送ることで、狭くなっている気道を広げる治療法です。

CPAPが上手くいかず、軟組織に問題がある場合は、口蓋垂軟口蓋咽頭形成術(UPPP)などが適応される場合もあります。小児ではアデノイド・口蓋扁桃肥大が原因であることが多く、アデノイド・口蓋扁桃摘出術が有効な場合があります。

軽度から中等度の場合は、下顎を前方に移動させることで気道を広げる口腔内装置(マウスピース)を使用して治療することは一般的です。しかしながら、CPAPや下顎前方位型マウスピースは、あくまで対症療法で原因を除去しているわけではありません。

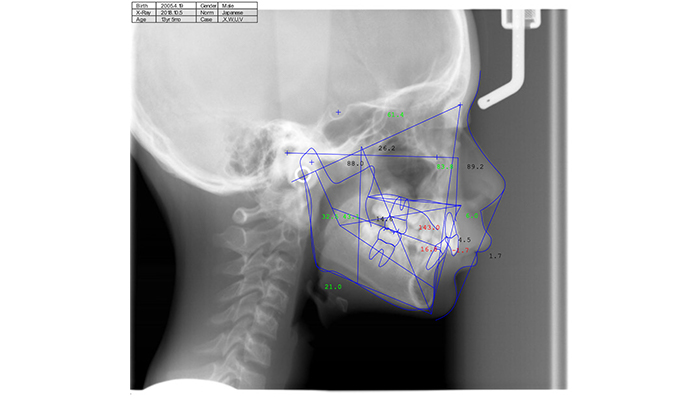

セファログラム(頭部X線規格写真)や口腔内模型などの歯科矯正学的診査を行い、気道を閉塞させる原因を調べることも大切になります。気道を閉塞させる原因は、①骨格系因子、②軟部組織系因子とに分けられ、分析していきます。模型分析では、顎の幅などを総合的に分析していきます。

成人で重度あれば、顎顔面形成術(上下顎骨前方移動術)と舌骨上筋群牽引術が適応されるケースもあります。

小児では、顎の成長が劣っている場合は、急速拡大装置や機能的矯正装置で顎骨の成長を促すことで気道を広げ、外科処置を回避できることがあります。

小児の歯科検診は、虫歯や歯周病の検診だけでなく、顎骨の成長や歯列のチェックも非常に重要になってきます。なぜなら、成長期だからできる治療法があり、タイミングを逃すと治療が難しくなることもあるからです。

この疾患は、他科との連携が非常に大切です。当院ではこのような睡眠関連の歯科的治療は全て対応しています。